今回は、歯茎にできる水膨れ(水ぶくれ)について、その原因や症状、治療方法、予防策を詳しくご紹介いたします。口腔内のトラブルにお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

水膨れの概要

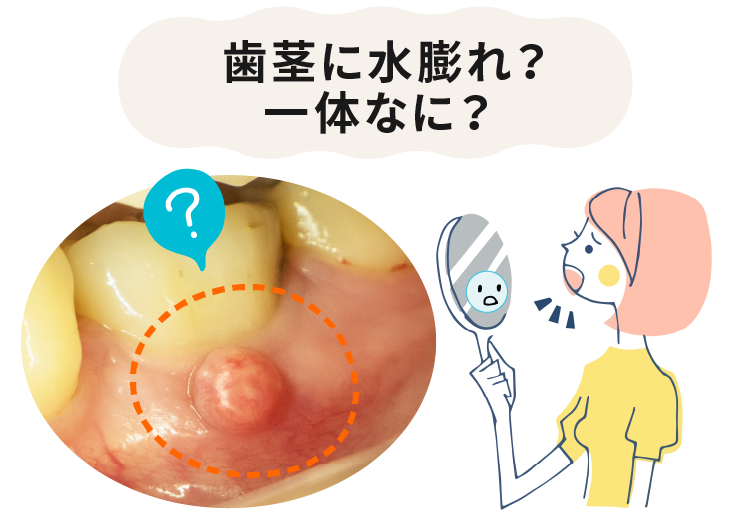

歯茎に水膨れのような、突然現れる小さな腫れや、透明または白っぽい液体が溜まったものができることがあります。

この症状は、病気が原因である場合もあります。早期に適切な対処を行うことが、症状の悪化防止と口腔内の健康維持にとって非常に重要です。

水膨れができる原因

歯茎の水膨れは、

- 日常の刺激や外傷、アレルギー反応などの一般的な要因で発生する場合もありますが、

- 一方で、フィステル、歯肉ヘルペス、粘液嚢胞など特定の病気が原因となることもあります。

どちらの場合も、早期の診断と適切な対処が大切です。

考えられる原因

- 日常の刺激: 硬い食べ物や強くブラッシングすることによる歯茎への負担

- アレルギー反応: 薬剤や特定の食品への反応

- 外傷: 火傷や打撲などによる口腔内のケガ

- 口内炎:細菌などの感染やストレス、栄養不足

- 感染症:細菌やウイルスの感染により、歯茎に炎症が生じる場合

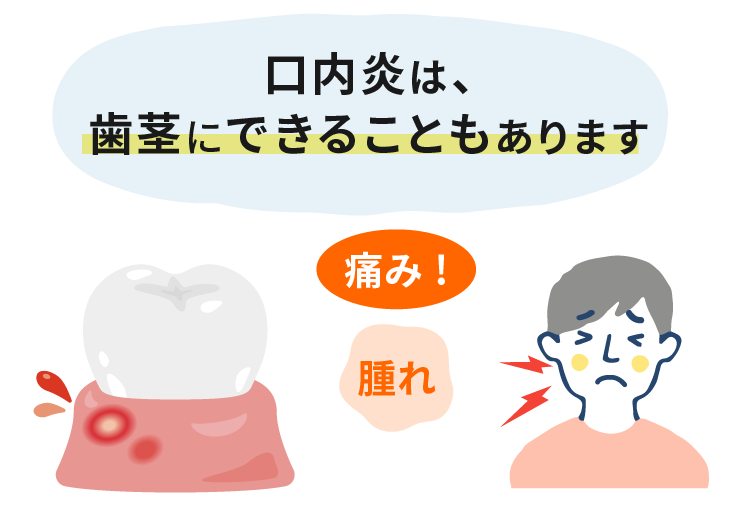

この水ぶくれは口内炎?

口内炎の症状と原因

口内炎と言っても症状や原因によって様々です。

栄養不足やストレスが原因のものから細菌やウイルスに感染することもあります。

頬の内側や舌、唇の内側に発生することが多いですが、場合によっては歯茎にも発生することがあります。

歯茎に口内炎ができた場合、以下のような特徴があります。

- 痛みと腫れ: 触れると痛み、局所的な腫れが見られることがあります。

- 症状: 炎症部位が赤くなり、周囲の組織との境界が不明瞭になる場合もあります。 数日から数週間続き、痛みが強い場合は生活に支障をきたすほど激しい痛みが発生することも。

口内炎以外の水膨れは何がある?

口内炎以外の場合、フィステル(サイナストラクト)や歯肉ヘルペス、粘液膿疱などが考えられます。

どちらも口腔内に水膨れができる症状ですが、原因や治療方法が異なります。ひとつずつ見ていきましょう。

フィステルや歯肉ヘルペス、粘液膿疱の疑いがあります。

フィステル

- 症状:歯茎にできる小さな膨らみで膿が溜まっている状態。

- 痛み:通常強い痛みはない

- 患部:特定の歯の歯茎にできる

歯の根尖炎などの進行感染に伴い、膿を出すために水膨れが形成されます。

フィステル自体はそれほど強い症状が出ないことも多く、「白いニキビみたいなものが歯ぐきにできているけど痛くない」という状態が典型的です。

しかし放置しても自然治癒することはなく、原因の感染が残ったままだと慢性的に膿が出続けたり、感染が広がって歯槽骨(歯茎の骨)を溶かす恐れもあります。従ってはフィステルを見つけたら早めに歯科医院を受診して原因となる歯の治療を受けることが大切です。

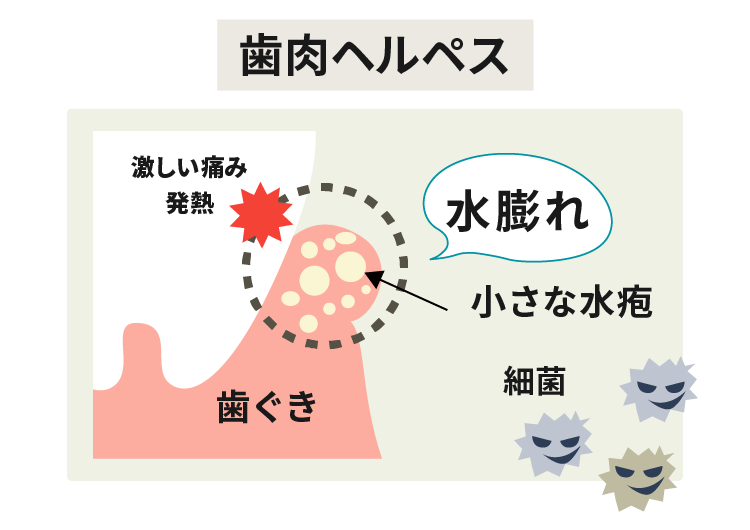

歯肉ヘルペス

- 症状:小さな水膨れ

- 痛み:激しい痛みが伴う

- 患部:歯茎や口内、口唇

単純ヘルペスウイルス感染による歯茎の感染症です。稀に歯茎に水疱状の症状が現れることがあります。 歯茎や口内の粘膜や口唇に小さな水ぶくれが多数出現します。初期の段階では透明または淡い色をしており、次第に白っぽくなったり、黄色味を帯びたりすることがあります。 痛みが激しく伴い水膨れが敗れると白くなり潰瘍に変化していきます。歯ぐきや口の中に水ぶくれやただれができて強い痛みを伴い、発熱することもあります(乳幼児や子どもに多く見られます)。

粘液嚢胞

- 症状:透明感のあるプクッとした小さな水ぶくれ

- 痛み:痛みはない

- 患部:唇や頬の内側 稀に歯茎

粘液嚢胞は唇や頬の内側の粘膜下にできる水ぶくれ状の嚢胞(のうほう)です。 唾液を分泌する小さな導管(小唾液腺)が傷ついて詰まることで唾液の行き場がなくなり、周囲組織内に溜まってできるものです。

稀に歯茎など他の部位で発生し、液体が溜まった状態に似た症状となる場合があります。

見た目は半透明から青みがかった小さな水ぶくれで、つぶすと中から粘液(唾液)が出てきます。膿は含まれておらず痛みも通常ありません。

粘液嚢胞は自然に破裂・消失することもありますが、長引く場合は、歯科口腔外科で嚢胞の摘出手術が必要になることもあります。

正確な診断と適切な治療が求められるため、水膨れが、なかなか治癒しない場合は、一度歯科医院へご相談ください。

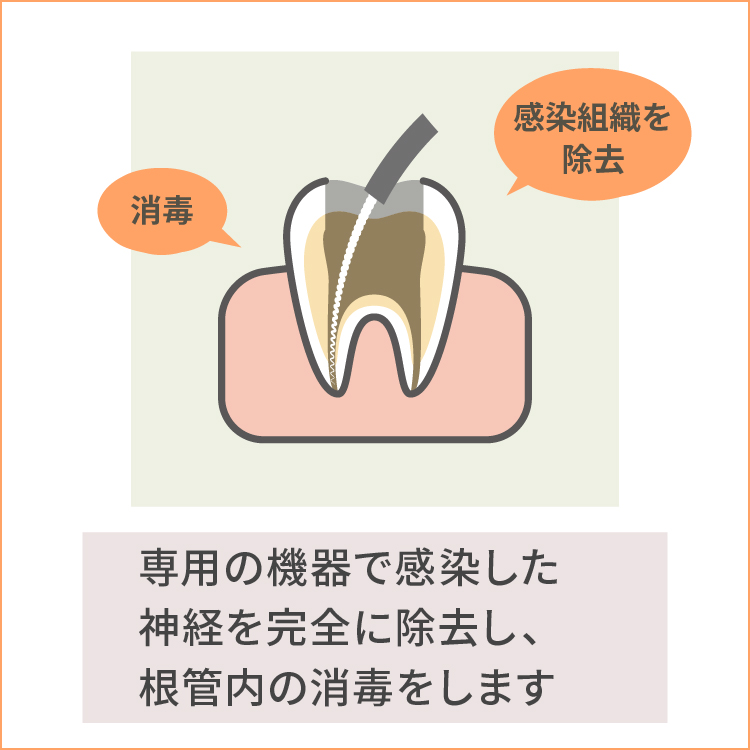

フィステル(歯ぐきにできる膿の水膨れ)の治療方法

フィステルとは、虫歯や歯の根の感染によって歯ぐきにできる膿の出口(吹き出し口)のことです。一見、口内炎のような小さなできものに見えますが、大きな違いは自然には治らないという点です。そのため、フィステルが見つかったら早めに歯科医院で治療を受けることが大切です。

治療の基本は、水膨れ(膿)の原因になっている歯の中の細菌感染を取り除くことです。

具体的には、原因となっている歯に対して「根管治療」と呼ばれる処置(歯の根の治療)を行います。歯の内部にたまった感染物質を取り除き、消毒して薬を詰め、歯を密閉することで菌を退治する方法です。この根管治療によって歯の中の細菌がいなくなれば、膿の通り道だったフィステルも自然に消えていきます。

歯の状態によっては抜歯(歯を抜く治療)が必要になる場合もあります。

例えば、歯に大きなヒビ割れがあったり虫歯が重度で歯自体が保存できない場合、感染した歯を抜いて膿の原因を取り除きます。根の先端周囲の骨が溶けていたり、フィステルを長期間放置して症状が進行しているケースでは、残念ながら抜歯が選択されることも少なくありません。

抜歯が必要になると治療期間も長引き、抜いた後にインプラントやブリッジなどで歯を補う処置も検討しなければなりません。そうならないためにも、フィステルに気づいたらできるだけ早めに歯科医師の診察を受け、適切な処置を行うようにしましょう。

歯肉ヘルペス(ヘルペス性歯肉口内炎)の治療方法

歯肉ヘルペスは、主にヘルペスウイルス(単純ヘルペスウイルス)が原因で起こる歯ぐきの感染症です。原因がウイルス感染であるため、治療ではまずウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬を使用します。病院ではアシクロビル(ゾビラックス)やバラシクロビル(バルトレックス)などの飲み薬が処方され、ウイルスの働きを弱めることで症状の悪化を防ぎます。この抗ウイルス薬による治療と並行して、熱や痛みを抑える薬(解熱鎮痛薬)を用いて発熱や口の中の痛みを和らげます。

口の中が痛くて食事がとれない場合には、痛み止めを上手に使うことで水分や栄養を補給しやすくすることが大切です。また、お口の中を清潔に保つためのうがいも有効です。食後などに水や薄めたうがい薬でやさしく口をすすぎ、細菌による二次感染を予防します。歯ぐきがただれてブラッシングが難しいときは無理に歯磨きせず、代わりにイソジン液やぬるま湯でそっとうがいをすると良いでしょう。 歯肉ヘルペスの症状そのものは、適切な治療を行えば1~2週間程度で改善に向かうことが多いとされています。

一時的に、抗ウイルス薬の効果でウイルスの勢いが抑えられ、炎症が落ち着きますが、ウイルス自体を体から完全になくすことはできないため、一度治っても疲れがたまったときなどに再発する可能性があります。

再発を防ぐには、普段からストレスを溜めない・睡眠をしっかりとるなど体調管理に気をつけることが大切です。

- 抗ウイルス薬の服用、痛みがある場合は痛み止めを服用しましょう。

- うがいなどでお口の中を清潔に

- 再発を防ぐために、規則正しい生活を!

口内炎(アフタ性口内炎など)の治療方法

一般的なアフタ性口内炎の場合、特に何もしなくても1週間前後で自然に治ってしまうことがほとんどです。

とは言っても、できてしまった口内炎が痛くて食事や会話に支障が出る場合には、いくつかの治療・対処法があります。まず、塗り薬(軟膏)を塗る治療があります。歯科ではケナログなどステロイド成分を含む口内炎用の軟膏が処方されることが多く、患部に直接塗布して炎症を抑えることで痛みを和らげ治りを早めます。

市販でもパッチタイプや軟膏タイプの口内炎治療薬が販売されており、患部を保護したり炎症を鎮めたりする効果があります。これらの薬を正しく使うことで、口内炎によるつらい症状を軽減することができます。

次に、お口を清潔に保つことも大切です。口内炎ができているときは、いつも以上に丁寧に歯磨きを行い、殺菌作用のある洗口液(うがい薬)でうがいをしましょう。口の中を清潔に保つことで細菌の増殖を防ぎ、二次的な感染や口内炎の悪化を防ぐことができます。

さらに、生活習慣の見直しも重要です。口内炎は体の疲れやストレスが溜まって免疫力が低下しているときにできやすいと言われます。 十分な睡眠をとり、疲労をためないようにしましょう。また、栄養バランスの良い食事を心がけることも大切です。特に粘膜の健康維持に役立つビタミンB群が不足すると口内炎ができやすくなるため、野菜や肉・魚など様々な食品をバランスよく摂取するようにします。

2週間以上経っても口内炎が治らない場合は、通常のアフタ性口内炎ではなく別の病気の可能性もあります。その際は早めに歯科や口腔外科を受診されることをおすすめします。

- お口の中をうがい薬で清潔に保ち、規則正しい生活を。

- 2週間以上、経過しても治らない場合は、他の病気の可能性もあります。 その際は、一度、歯科または口腔外科でご相談されることをおすすめします。

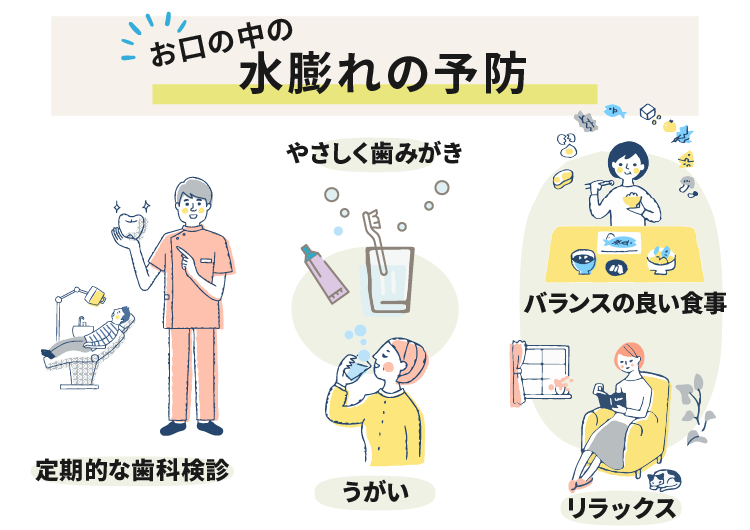

水膨れができないように予防する

歯茎の水膨れを予防するためには、以下のポイントに注意しましょう。

- 正しい歯磨き: 優しい力で丁寧に磨き、歯茎を傷つけないように心がけましょう。

- バランスのとれた食生活: 栄養不足を防ぎ、免疫力を高めることが大切です。

- ストレス管理: 適切なリラクゼーションを取り入れることで、全身の健康を維持しましょう。

- 口腔内ケア: こまめなうがいや定期的な歯科検診を行い、早期発見に努めましょう。

まとめ

歯茎の水ぶくれは、普段のちょっとした刺激だけで起こる場合もありますが、口内炎、フィステル、粘液嚢胞、歯肉ヘルペスなどのウイルス感染が原因の場合もあります。症状が長引くと歯を失ったり、全身に影響が出ることがあるため、早めの診断と治療が大切です。

また治療にはそれぞれに応じた処置や投薬などが必要です。

痛みや腫れがひどくなる前に、症状があればお気軽にご相談ください。